Episteme versus Doxa

Blog dedicado al estudio del latín y el griego, desde su gramática hasta su cultura, pasando por su extensa literatura.

"La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos; la más fácil es hablar mal de los demás" Tales de Mileto

domingo, 1 de octubre de 2017

El estilo de Salustio.

Para entender un autor y su obra hay que tener muy claro en primar lugar cómo escribe, ello refleja siempre tanto su intención y personalidad como la época en la que vivió.

Salustio escribe en un estilo abrupto de frases cortas y cláusulas que él junta en una serie para crear oraciones cortas y largas. Si bien, frecuentemente emplea cláusulas subordinadas, su estilo se caracteriza por el empleo de la parataxis (coordinación) y del asindeton (ausencia de conjunciones). Sin embargo, a pesar del frecuente uso de la parataxis, Salustio no apunta al paralelismo (la repetición de estructuras sintáticas similares para crear un ritmo o patrón agradable), pero a menudo alcanza lo contrario: inconcinnitas, (falta de armonía) o variatio (asimetría).

La ausencia de conjunciones hace difícil para los lectores establecer conexiones entre los elementos de la oración, y la falta de paralelismo hace que sea un reto prever lo que Salustio está a punto de decir a continuación. Por esta razón, el estilo de Salustio es admirado tanto por su brevedad como por su brusquedad.

Entre las características que podemos mencionar de Salustio, las más importantes son:

1. Nom./Ac. Pl. de la 3rd D. en –īs: Salustio usa a veces –is en vez de –ēs en la 3º D. el contexto nos revela que no puede tratarse de un G sg. en –is, que además es breve. Ej: omnīs en vez de omnēs.

2. Ortografía arcaica y elección de palabras: Salustio utiliza -undus en vez de -endus en gerundios y gerundivos, -umus en vez de -imus en superl., vortō en vez de vertō, y voltus en lugar de vultus. En algunos casos, utiliza –os y –om en vez de –us y –um en la 2ª D.

Salustio también usa palabras arcaicas, neologismos y vocabulario con significados que no se encuentran en Cicerón o César. Ej: tempestās frecuentemente no significa "tormenta" o "tiempo climático", sino "tiempo".

3. Perfecto sincopado: -ēre en vez de –ērunt: Salustio utiliza la forma sincopada de la tercera persona del plural de los verbos en tema de perfecto donde –erunt se contrae por –ere. Esta práctica es común en la poesía, pero menos frecuentemente en Cicerón y César que en Salustio. El uso de una -ē en la penúltima sílaba es un claro indicador de que esta forma es una 3ª pl. y no un infinitivo. Ej: coepēre por coepērunt; invāsēre por invāsērunt

4. Infinitivo histórico: a diferencia de los infinitivos en el discurso indirecto, los infinitivos históricos tienen como sujeto un nom., están en presente y se traducen como un verbo perfecto o imperfecto. Salustio utiliza a menudo una serie de estos infinitivos al mismo tiempo. Para hacer esta construcción más cómoda para traducir, se puede insertar el verbo dicitur/dicuntur como apoyo, ej: Rōmānī…fēstināre, parāre, “los romanos apresurar... arreglar” = “los romanos (se dice) que se apresuraron…

5. Uso arcaico de foret para esset: Fore es el equivalente arcaico a futūrum esse, el infinitivo futuro, y es usado a menudo por Salustio. La adición de terminaciones personales, sin embargo, foret/forent se hace equivalente a esset/essent, el subjuntivo imperfecto de sum, que aparece en los subjuntivos pasivos imperfectos activos y pluscuamperfectos. Ej: foret por esset “fue”; spectāta forent por espectāta essent “se había visto”.

6. Ut, utī y quō: Salustio utiliza a menudo ut, utī o quō (ut eō) de forma intercambiable. En resumen, se pueden traducir las tres como “que”/ “para que”en la mayoría de las ocasiones. Los lectores deben evitar, sin embargo, confundir utī con -u breve con el infinitivo deponente ūtī, "usar", que tiene -ū larga y se emplea tres veces en el texto.

7. Sustantivos: Salustio usa a menudo adjetivos como sustantivos. Los ejemplos comunes son bonī, "los nobles" y multa, "muchas cosas", pero Salustio también depende de muchos sustantivos formados a partir de participios pasivos perfectos, ej. facta, "hechos".

8. Elipsis: aunque Salustio omite de vez en cuando palabras que se pueden sobreentender por el contexto, se puede complicar su lectura con la omisión de formas del verbo sum (est, esse y esse final en perfectos infinitivos pasivos e infinitivos activos futuros). Ej: dictum por dictum (est) “se ha dicho”/”se dijo”; dicta por dicta (esse) “se ha dicho”/“se dijo”; habendam por habendam (esse) “debe ser vivido”; factūrum por factūrum (esse) “haría”/“(va a) hacer”.

9. Doble acusativo: Salustio usa un doble acusativo, particularmente con el verbo habeō, "mantener/considerar". El primer acusativo es el CD; el segundo, un predicativo. Si se emplea con el inf. esse, se puede traducir esto como discurso indirecto. Ej: Habeō haec documenta. “Sostengo/considero estas cosas evidencia” o “Considero que estas cosas son evidencia”.

10. Doble dativo: usa un dativo de cualidad como predicado con el verbo sum. A menudo, añade un dativo de interés para crear una doble construcción de dativo. A la hora de traducir, lo mejor es traducir el verbo sum como “sirva para/de”. Ej: Rōmānīs auxiliō est. “Es para ayudar a los romanos” o mejor = “Sirve de ayuda para los romanos”.

11. Ablativo de cualidad o genitivo descriptivio: formadas a menudo por la construcción adj.sus. que sigue de cerca al sus. modifican o después del verbo sum. Ej: prīvignum adultā aestāte “un hijastro de edad madura”; Sunt huius modī “Son de este tipo”.

12. Ablativo de grado de diferencia: Salustio utiliza a menudo con un adjetivo comparativo o adverbio y menos a menudo con un superlativo o con post y ante. Es común traducir este ablativo con "por", ej: nihilō menos menos (menos por nada) multō pulcherrimam de lejos el más noble (más noble por mucho) post paulo un poco más tarde (más tarde por un poco. La mayoría de los casos de este ablativo en Sal. utiliza nihilō, multō o paulō, por lo que esta construcción es a menudo fácil de identificar.

martes, 26 de septiembre de 2017

Introducción a la Hipótesis Indoeuropea.

Escribo esta entrada porque creo que este tema ha sido enfocado hacia un público muy limitado y eso ha derivado en el uso de un lenguaje muy restringido para un lector novel en esta disciplina y una explicación no menos aparatosa.

En las siguientes entradas trataré de poner algo de "luz" a este terreno pantanoso de la lingüística para que lo veáis tan maravilloso como un filólogo.

Cuando hablamos de Indoeuropeo, no se habla ni de una raza, ni de un pueblo, ni de un territorio, sino sólo de una lengua. Nos definimos, por tanto, sólo por la lengua. Es un concepto puramente lingüístico, y por ello los indoeuropeos no existen como unidad étnica. Es la primera familia lingüística identificada en la historia, cuya lengua madre desconocemos.

La idea de que las lenguas se distribuyen en familias es propia del siglo XIX, pero la intención de explicar las similitudes entre lenguas tiene antecedentes desde Roma. Cuando los latinos entraron en contacto profundo con el griego, encontraron muchas similitudes entre ambas lenguas. Desde Varrón, este tipo de confluencias han sido tratadas por los gramáticos, y eran tan llamativas que intentaban darles una explicación. La de Varrón era de tipo genético; para él, “el latín es un dialecto griego occidental corrompido por elementos bárbaros”.

Con la llegada del Cristianismo, la teoría genética de las lenguas se afianza con la afirmación de que existía una lengua primigenia en el Paraíso, la cual se dispersó tras el incidente de la Torre de Babel. Así pues, con base religiosa se afirma que todas las lenguas proceden de esta primera.

La hipótesis religiosa intentó darse una fundamentación científica que falló estrepitosamente, puesto que utilizaron los hijos de Noé para clasificarlas (Sem, Cam y Jafé). Términos como el de lenguas semíticas se sigue utilizando hoy en día.

Más tarde, en el siglo XVIII, Jäger escribió un compendio donde lanzó una hipótesis, antecedente serio de las lenguas indoeuropeas. Él llamaba la atención sobre los parecidos entre las lenguas clásicas y las de oriente, y lo justificaba a través de la existencia de una lengua madre: el “escito-celta”. Con esto inaugura la creencia de que las lenguas orientales y occidentales proceden de una misma familia.

El siguiente paso lo llevó a cabo Sir William Jones, se interesó por la cultura y la lengua, y aprendió Sánscrito. Descubrió entonces que existía un texto sagrado escrito en otra variante de la lengua, la cual aprende. A partir de entonces, empieza a presentar en la Royal Asiatic Society of Bengala comunicaciones sobre la cultura de la India, pero rápidamente también empezó a disertar sobre lengua y texto. Así, en 1796 se presentó con una comunicación donde hizo una descripción del Sánscrito, mostrando una lista de términos y una larga lista de estructuras morfológicas, diciendo que es lo mismo que se podía encontrar en Griego y en Latín. Además, comparado con el Persa, Céltico, Sánscrito y Germánico, se encontraban las mismas coincidencias. La única hipótesis posible es la existencia de una lengua madre común.

Friedrich von Schlegel es el fundador de la Escuela Romántica alemana, y en 1808, escribió un tratado sobre la lengua y la sabiduría de los indios (Uber die Sprache und Weisheit der Indier), que fue extraordinariamente influyente en su momento, un punto de partida para los estudiosos de sánscrito de todo el mundo. En este estudio, insistió en la comparación de la lengua sánscrita con las clásicas.

August Wilhelm von Schlegel, hermano de Friedrich, fue un romanista, y fundador de la otra línea de comparación entre las lenguas: la tipología lingüística. Él planteó los parecidos más allá del léxico; en las estructuras. Él se interesó en las lenguas ajenas a las lenguas ajenas a la tradición indoeuropea, y conoce por ello lenguas orientales y amerindias. Se da cuenta de que hay lenguas que se parecen entre sí, aunque no estén relacionadas. Es el primero que empieza a comparar este tipo de elementos, y los utiliza para dividir a las lenguas en grupos sin usar la genética.

Se establecen así las dos hipótesis para la clasificación de las lenguas: la genética, que implica que hay grupos de lenguas relacionadas por su desarrollo y origen; la tipológica, que junta las lenguas por estructuras. La hipótesis de Schlegel recoge tres tipos de lenguas: las aislantes, donde morfema y palabra coinciden; las aglutinantes, donde el lexema y los morfemas no tienen autonomía, pero donde hay una identidad muy clara en cada morfema; las flexivas son aquellas en las que la morfología se define por modificaciones del lexema, y en éstas diferentes categorías pueden aglutinarse en un sólo lexema. La clasificación tipológica tiene una deriva larguísima, y que acaba confluendo con la genética a finales del siglo XX.

Franz Bopp, que fue el autor del primer tratado de gramática comparada auténtico. En lugar de acudir al léxico, se fijó en la morfología, haciendo una comparación del sistema de la conjugación del Sánscrito, el Griego, el Latín, el Persa y el Germánico. Esto, por otro lado, sigue sin aportar un método para discernir las lenguas indoeuropeas de las no indoeuropeas.

Este paso lo pudo dar Rasmus Rask. Consiguió dar con una clave con la que determinar si los parecidos entre las lenguas se deben a un origen común. Él plantea que lo que se hereda cuando un hablante hace evolucionar su lengua son las palabras, y llama la atención sobre las diferencias fonéticas que encuentra en las lenguas germanas; lo que se hace es pronunciarlo diferente. Comparó los parecidos entre germánico, griego, latín, báltico y eslavo.

Estos parecidos, fonéticamente, no son aleatorios, sino que responden a una pauta regular. Formuló así la idea de que las lenguas que se parecen por estar relacionadas genéticamente, tienen parecidos que nos proporcionan correspondencias fonéticas regulares. Esta regularidad en el cambio fonético es una novedad en el campo de la lingüística comparada. Si el cambio es regular en cada lengua, las correspondencias existentes también lo serán. La regularidad de estas correspondencias es lo único que permite formular una comunidad de origen.

Rask trató las correspondencia fonéticas regulares de las lenguas gemánicas entre sí, que de por sí suponían un problema, y aportó las correspondencias con griego, latín, báltico y eslavo. No encontró, en cabio, la clave con el celta, y por ello lo descartó. No llegó a establecerlas con el Sánscrito y el Persa. Su trabajo tuvo una repercusión inmediata en cuanto publicó su compendio de conclusiones.

Empezaron a aparecer entonces las escuelas de Historia de la Lengua. Jakob Grimm fue uno de los grandes estudiosos de éstas, y antes de la publicación de Rask, había publicado una monumental historia de la Lengua Alemana, que quedó anulada por el trabajo de Rask. Él vio un paso más allá, y publicó una segunda edición, cambiando el capítulo de fonética, en el que formuló la primera ley fonética de la historia: la Ley de Grimm, o de rotación consonántica en las lenguas germánicas. Ésta ley es increíblemente regular, y las pocas excepciones con las que cuenta se explicaron en los años consecutivas, a la altura de las leyes de la Química o la Física.

Con esta obra comienza un desarrollo de la hipótesis indoeuropea, de la reconstrucción de la lengua, puesto que cada correspondencia regular correspondería a un sonido único de la lengua madre. Esto posibilita la existencia de un primer conocimiento de la lengua, y el número de correspondencias debe ser igual al número de sonidos del indoeuropeo. De este modo, a lo largo del siglo XIX, la tarea del lingüista no es la composición de una gramática, sino de una teoría del cambio lingüístico.

Georg Curtius no publicó una obra tan relevante para los estudios indoeuropeos como Grimm, pero es el fundador de los estudios clásicos modernos, haciendo la primera gramática comparada de las lenguas clásicas.

Bibliografía básica:

Adrados,

F. R. (1975) Lingüística Indoeuropea,

Madrid, Gredos, 2 vols.Adrados,

F. R., Bernabé, A., Mendoza, J. (1995-96): Manual de Lingüística Indoeuropea,

3 vols., Madrid, Ed. Clásicas.

Clakson, J. (2007)

Indo-European Linguistics: An

Introduction, Cambridge, Cambridge University Press.

Fortson, B. W.

(2004) Indo-European Language and

Culture: An Introduction, Malden, MA,

Szemerenyi,

D. (1987) Introducción a la lingüística comparativa, Madrid, Gredos.

domingo, 27 de septiembre de 2015

Marco Tulio Cicerón: Vida y Obra

Marco Tulio

Cicerón (3 de enero de 106 a.C.-7 de diciembre de 43 a.C.): único autor del que

realmente puede construirse una biografía seria: se cuenta con los propios

testimonios personales, biografías de los contemporáneos y su correspondencia

privada (800 cartas) que van desde el año 68 hasta casi el momento de su muerte

(en ellas, la verdadera naturaleza de Cicerón).

Nació en

Arpino el 3 de enero del 106 a.C. en el seno de una familia perteneciente al

orden ecuestre. Fue educado inicialmente por un estoico llamado Diodoto, aunque

luego se trasladó a Roma para completar su formación a la sombra de los últimos

supervivientes de la época de los Escipiones. Ocupó todos los cargos del cursus

honorum. Estudió inicialmente oratoria con Apolonio Molón de Rodas, quien

le insufló su interés por la filosofía. Sus intereses literarios lo acercan a

Lucilio y a Ennio.

Su primer

discurso conservado es el Pro Quinctio (81 a.C.), relativo a una

herencia, al que siguió en el 80 a.C. el Pro S. Roscio Amerino, en el

que defendió a Roscio de la acusación de parricidio. Temores políticos le

hicieron marcharse a Grecia y Asia Menor para perfeccionar sus estudios de

filosofía y retórica (aquí empezará su tendencia al aticismo, abandonando el

enfático asianismo de sus primeros discursos). Tras la muerte de Sila regresa a

Roma y comienza su cursus honorum. A esta época de transición

corresponden los fragmentarios discursos Pro. Q. Roscio comoedo (76

a.C.) y Pro Tullio (72 a.C.).

Su

popularidad comienza con el proceso abierto contra G. Verres a petición de los

sicilianos, acusándolo de abusos en la provincia. Su actio prima in Verrem

dejó “callado” al abogado de Verres, Hortensio, que se limitó a escuchar los

cargos esgrimidos por Cicerón. Se consevan cinco discursos más (actio

secunda) que nunca fueron pronunciados. Otros discursos de la época (Pro.

M. Fonteio y Pro A. Caecina) acrecentaron su fama de abogado.

Sus

Verrinas fueron la consagración de Cicerón en el plano político: comienza su

fulgurante carrera hacia el consulado, logrado en el año 63 a.C. Coincidiendo

con su pretura (66 a.C.) pronuncia el discurso Pro lege Manilia (De imperio

Cn. Pompei) en apoyo a las aspiraciones políticas de Pompeyo, base de una

amistad personal que, con algunos altibajos, se mantendrá a lo largo de toda la

vida de Cicerón.

Nombrado

cónsul (cénit de su carrera, pero también inicio de su declive), Cicerón

consiguió abortar la conjuración de Catilina. Los cuatro discursos de las Catilinarias

(publicados tres años después) pretenden mostrar el peligro de Catilina para la

estabilidad del estado.

Otros

discursos de esta época, aunque menos importantes para la posteridad como las Catilinarias,

son De lege agraria (defensa de

los intereses de Pompeyo frente a una ley promovida por el cesariano P.

Servilio Rulo), Pro Rabirio perduellionis (defensa de Rabirio, acusado

de haber matado a un tribuno de la plebe), Pro Murena (caso de

corrupción electoral), Pro Sulla, Pro Archia poeta (intento de

otorgar el derecho de ciudadanía romana a este poeta griego) o Pro Flacco (defensa

de este pretor acusado de concusión y que había ayudado a Cicerón en el asunto

de Catilina).

Ante la

formación del primer triunvirato entre César, Pompeyo y Craso, Cicerón se aisla

políticamente, llegando incluso a criticar la ley agraria de César. Acusado por

Clodio (enemigo del orador), que había sido elegido tribuno de la plebe, de

haber ajusticiado a ciudadanos romanos sin juicio previo durante la conjuración

de Catilina, Cicerón se exilia de Roma el año 58 a.C. durante quince meses,

regresando en septiembre del 57 a.C.

Su vuelta a

la vida política y social de Roma, no es más que un espejismo de alguien que

había sido abandonado por amigos y partidarios. Una de sus primeras actuaciones

consistió en recuperar su casa del Palatino, confiscada por Clodio y convertida

por él, paradójicamente, en “templo de la Libertad”. A ello responden los discursos De domo sua

(57 a.C.) y De haruspicum responso (56 a.C.).

Ante el

incesante acoso de Clodio a él mismo y a los que habían sido sus partidarios,

Cicerón aproxima sus ideales a los de César y termina colaborando con él: a

ello responden su De provinciis consularibus, en apoyo al nombramiento

de César durante cinco años más como gobernador de las Galias y sus discursos de defensa de dos ilustres

cesarianos: L. Cornelio Balbo (56 a.C.), ausado de usurpar el derecho de

ciudadanía (era gaditano) y G. Rabirio Póstumo (acusado de haber participado en

una extorsión en Alejandría). No se conservan los discursos en defensa de dos

antiguos enemigos: Vatinio (uno de los acusadores en el proceso de Sestio) y

Gabinio (cónsul en el 58 que contribuyó al exilio de Cicerón).

Cada vez

más desencantado por la vida política (no es indiferente a la desnaturalización

de las instituciones republicanas y al estado generalizado de corrupción),

Cicerón empezó a aislarse de la vida pública. En estos momentos, que son el

período de mayor madurez oratoria (p.e., el Pro M. Caelio [56 a.C.],

discurso en favor de este joven acusado de asesinar a un embajador egipcio y de

envenenar a Clodia, la Lesbia de Catulo, el In L. Calpurnium Pisonem [55

a.C.], el Pro Plancio y el Pro Scauro [54 a.C.] y el Pro

Milone [52 a.C.], pieza maestra en la defiende a Milón, partidario suyo,

del asesinato de Clodio el 20 de enero del 52 en la Vía Apia y de cuya

acusación no pudo librarle [luego lo

reelaboró y Milón se congratuló de que no hubiera concebido inicialmente así,

pues de lo contrario no estaría, dice, comiendo salmonetes en su exilio de

Marsella [como testimonio Dión Casio]), escribe el De oratore (55 a.C.)

y sus dos tratados de filosofía política: el De re publica (54-51 a.C.)

y el De legibus (52 a.C.).

Aun

dudándolo mucho, Cicerón se puso de lado de Pompeyo en la guerra con César,

quien, tras la victoria de Farsalia en el 48 a.C., logró sin embargo

perdonarlo. En esta época se dedicó a escribir discursos para defender a

exiliados que habían tenido peor suerte que él: son los “discursos cesarianos”

del 46-45 a.C. (Pro Marcello, Pro Ligario, Pro rege Deiotaro) en los que

alaba la figura de César y le da consejos sobre cómo administrar la paz

(convencido de que aún era posible salvar la República).

El

endurecimiento de la dictadura de César y algunas desgracias personales

(divorcio de Terencia, su mujer, y muerte de su hija Tulia en el 45 a.C.) lo

llevaron a recluirse para escribir algunas de sus obras filosóficas (Hortensius

[perdido], Academica [conservada fragmentariamente, acerca del problema

del conocimiento], De natura deorum, De divinatione y De fato [44.

a.C., sobre cuestiones religiosas], De finibus bonorum et malorum [no se

puede sacrificar el bien particular al general], Tusculanae disputationes [45

a.C., problemas éticos como la actitud ante la muerte, el dolor o las

enfermedades], De senectute, De amicitia y De officiis [44 a.C.,

tratado de moral práctica en el que Cicerón justifica los valores fundamentales

de su propia conducta como individuo y ciudadano) y retóricas más importantes (Brutus

y Orator).

La muerte

de César hizo creer a Cicerón que podría volver la República, pero se equivocó:

el cónsul Marco Antonio pretendía continuar la dictadura de César y contra él

escribió las Filípicas (intento de emulación de los discursos de Demóstenes

contra Filipo de Macedonia y culmen de la oratoria de Cicerón).

Cicerón no

tuvo como aliado a Octaviano (Augusto), quien formó triunvirato con

Lépido y Marco Antonio en el 43 a.C. Una de las decisiones adoptadas fue

condenar a muerte a los ciudadanos que no les eran afines políticamente. Entre

ellos se encontraba Cicerón, que fue asesinado por los partidarios de Antonio

en su finca de Formias, el 7 de

diciembre de ese año 43 a.C. Así lo cuenta Plutarco (Cic. 48):

“Entretanto

llegaron los verdugos, que eran el centurión Herenio y el tribuno Popilio, a

quien había defendido Cicerón en un proceso de parricidio… Cicerón, al darse

cuenta de que Herenio se acercaba corriendo por el camino que llevaba, ordenó a

sus esclavos que detuvieran la litera. Entonces, llevándose, como era su

costumbre, la mano izquierda a la barba, miró fijamente a sus asesinos; tenía

el cabello crecido y desgreñado, y muy demudado el semblante por tanta

agitación y angustia, de modo que los más se cubrieron el rostro al ir Herenio

a darle el golpe mortal, y se lo dio habiendo alargado el mismo Cicerón el

cuello desde la litera. Tenía entonces sesenta y cuatro años. Le cortó la

cabeza por orden de Antonio y las manos con las que había escrito las Filípicas…”.

jueves, 19 de septiembre de 2013

El alfabeto griego

Es difícil reproducir con exactitud la manera como pronunciaban su lengua los antiguos griegos. Nosotros seguimos la pronunciación tradicional fijada por el célebre humanista holandés Erasmo (s. XVI). Aunque se encuentran una serie de excepciones como:

- La γ delante de las guturales γ, κ, χ, ξ , se pronuncia como el sonido nasal "n"

Ej: ἄγγελος (mensajero) se pronuncia ánguelos.

- El diptongo ου, que se pronuncia como la "u" castellana.

Ej: οὑρανός (cielo) se pronuncia uranós.

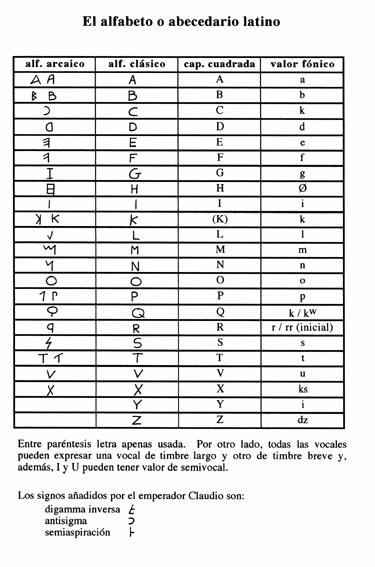

Introducción al latín

El latín pertenece a la amplia familia de las lenguas indoeuropeas. La lengua latina tuvo unos orígenes muy humildes; en realidad, era el habla de los habitantes de las colinas que bordeaban el río Tíber unos cuantos kilómetros antes de su desembocadura. Pero con el paso del tiempo tuvo un desarrollo portentoso, de tal forma que su utilización llegó casi a coincidir con las fronteras del Imperio Romano. en el siglo III a.C. el latín se había impuesto en gran parte de Italia y de las islas vecinas, y llegaba hacia finales de siglo a la Península Ibérica. Posteriormente el latín fue hablado en las provincias occidentales de Europa y en el norte de África. En la parte oriental del Imperio no llegó a imponerse el latín debido al prestigio cultural del griego, como tampoco se impuso en las Islas Británicas. De algunas regiones en las que se habló en latín (norte de África, Istria y Panonia) fue erradicado posteriormente por causa de las invasiones árabe y eslava respectivamente.

Los primeros testimonios conservados en lengua latina son inscripciones de los siglos VII y VI a.C. Por el contrario la literatura sólo la conocemos a partir del siglo III a.C., llegando a su esplendor en los siglo I a.C. y I p.C. con autores como César, Cicerón, Tito Livio o Tácito.

Durante la Edad Media, el latín fue la lengua universal de la cultura y, por tanto, gran parte de la producción literaria europea se escribió en esta lengua, son numerosísimas las obras escritas en latín a lo largo de los once siglos medievales, y relativas a todas las ramas del saber. En casi todos los países europeos se han ido publicando en grandes colecciones las obras latinas medievales (como en Alemania con su Monumenta Germaniae Historica).

Durante en Renacimiento, caracterizado por la vuelta a los modelos clásicos, se escribieron en latín numerosas obras en las distintas disciplinas; a partir del siglo XVII el uso del latín va disminuyendo progresivamente.

Los primeros testimonios conservados en lengua latina son inscripciones de los siglos VII y VI a.C. Por el contrario la literatura sólo la conocemos a partir del siglo III a.C., llegando a su esplendor en los siglo I a.C. y I p.C. con autores como César, Cicerón, Tito Livio o Tácito.

Durante la Edad Media, el latín fue la lengua universal de la cultura y, por tanto, gran parte de la producción literaria europea se escribió en esta lengua, son numerosísimas las obras escritas en latín a lo largo de los once siglos medievales, y relativas a todas las ramas del saber. En casi todos los países europeos se han ido publicando en grandes colecciones las obras latinas medievales (como en Alemania con su Monumenta Germaniae Historica).

Durante en Renacimiento, caracterizado por la vuelta a los modelos clásicos, se escribieron en latín numerosas obras en las distintas disciplinas; a partir del siglo XVII el uso del latín va disminuyendo progresivamente.

martes, 17 de septiembre de 2013

Introducción al griego antiguo

El griego antiguo pertenece a la gran familia de lenguas derivadas de una lengua primitiva común conocida con el nombre de indogermánico o indoeuropeo. Constituyen esta gran familia lingüística, como lenguas hermanas oriundas de una misma lengua madre, el sánscrito, el persa, el armenio, el albanés, el griego, el latín, el celta, el germano y el balto-eslavo.

Los antiguos griegos no hablaban todos exactamente la misma lengua; cada región tenía su dialecto como se muestra en el siguiente mapa:

Nuestro estudio versará sobre el dialecto ático, que como lenguaje literario llegó a superar a todos los demás dialectos, principalmente en los siglos V y IV a.C. En él escribieron los grandes autores de la literatura griega: los poetas trágicos Esquilo, Sófocles y Eurípides, el poeta cómico Aristófanes, los historiadores Tucídides y Jenofonte, el filósofo Platón y los oradores Lisias, Demóstenes y Esquines

A partir de la unificación de Grecia bajo Filipo de Macedonia, el dialecto ático, ligeramente alterado en contacto con los demás dialectos, se impuso como lengua literaria en toda Grecia y se extendió con las conquistas de Alejandro Magno a todo el Oriente.

El dialecto así formado se llamo lengua común - ἡ κοινὴ διάλεκτικος -. En ella escribieron obras, entre otros, el filósofo Aristóteles, el historiador Polibio y el moralista Plutarco. Asimismo, este dialecto constituye el fondo del griego bíblico, así del Antiguo como del Nuevo Testamento.

Durante el periodo bizantino la lengua griega perdió su antiguo carácter, por la evolución de sus formas y por la mezcla de elementos extraños, dando origen al griego moderno.

Los antiguos griegos no hablaban todos exactamente la misma lengua; cada región tenía su dialecto como se muestra en el siguiente mapa:

Nuestro estudio versará sobre el dialecto ático, que como lenguaje literario llegó a superar a todos los demás dialectos, principalmente en los siglos V y IV a.C. En él escribieron los grandes autores de la literatura griega: los poetas trágicos Esquilo, Sófocles y Eurípides, el poeta cómico Aristófanes, los historiadores Tucídides y Jenofonte, el filósofo Platón y los oradores Lisias, Demóstenes y Esquines

A partir de la unificación de Grecia bajo Filipo de Macedonia, el dialecto ático, ligeramente alterado en contacto con los demás dialectos, se impuso como lengua literaria en toda Grecia y se extendió con las conquistas de Alejandro Magno a todo el Oriente.

El dialecto así formado se llamo lengua común - ἡ κοινὴ διάλεκτικος -. En ella escribieron obras, entre otros, el filósofo Aristóteles, el historiador Polibio y el moralista Plutarco. Asimismo, este dialecto constituye el fondo del griego bíblico, así del Antiguo como del Nuevo Testamento.

Durante el periodo bizantino la lengua griega perdió su antiguo carácter, por la evolución de sus formas y por la mezcla de elementos extraños, dando origen al griego moderno.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)